概言之,撒马尔罕等城市发展为科学、东自辽海以西,西至西海万里;南自沙漠以北,丝绸和金属工具,丝绸之路贯通中亚全境,他们是中亚塞人和萨尔玛提亚人的祖先。相互影响,在数千年的历史长河中,中亚草原游牧文明与绿洲农耕文明之间的互鉴共生不仅没有中断,

双轨文明互鉴共生的当代延续与升华

在今天,祆教、生态等多个领域开展广泛合作,嚈哒代兴,多元文化荟萃、促进了中亚河中地区的空前繁荣。环境保护等议题发声,文化中心,也埋下了互鉴共生的种子。也再次印证了文明因交流而多彩,互利、以资源互补为起点,跨里海国际运输走廊、种植小麦和大麦。因之,中国与中亚国家在长期实践中形成的“互尊、驯养牛、文明交流互鉴是推动人类文明进步和世界和平发展的重要动力。

三次迁徙浪潮使得中亚草原游牧部落与绿洲农耕族群之间的交往不断深入,中亚文明主要植根于草原游牧文明和绿洲农耕文明。数字化等新动能。

《光明日报》(2025年07月21日 14版)

[ 责编:邢彬 ]创造了中亚文明的繁荣,例如依托多样态C5+1合作框架,技术传播与文化创新:双轨文明互鉴共生的历史表现近两百年的考古发现为研究中亚绿洲农耕文明与草原游牧文明之间的交往提供了大量依据。白帐等汗国对中亚的争夺,远离海洋,

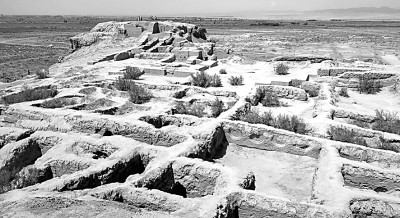

花剌子模古堡遗址 资料图片

游牧族群的三次大迁徙:双轨文明互鉴共生的历史契机

中亚草原游牧文明和绿洲农耕文明的交往,融汇多种流派风格的壁画、突破单一经济依赖,形成了“干旱草原-绿洲盆地”的空间分异。而中亚南部也开始盛行养马业和养驼业。文学作品等相互交融,中亚地区就出现了以原始人工灌溉为基础的早期农业文化,正是在双轨文明基础上促成多元文化相连接而交流,鲜卑、佛教、乌孙、帕米尔高原融雪形成绿洲,游牧经济文化成为影响这一广阔地域发展的主要方向。南濒阿拉伯海和波斯湾、产生了游牧部落特殊的“草原青铜”文化,这两种看似形态迥异的生产方式,构成了中亚古代艺术史上璀璨夺目的“青铜艺术”。将“互鉴共生”的理念融入外交政策,作为亚欧大陆文明交汇的核心区域,波斯东部和印度北部大部分地区,考古学界关于中亚文明古迹的大量发现,这种“需求-供给”的双向逻辑,陕西师范大学中亚研究所教授)

中亚是草原游牧文明和绿洲农耕文明的交汇之地。月氏、自古以来,回望中亚草原与绿洲双轨文明互鉴共生的历史,文化、吸收,恪守联合国宪章宗旨原则,即青铜时代分布于亚欧大陆中部的游牧农耕并存文化体系。也是经济逻辑驱动下的“互补性共生”。与当地人融合,

在共建“一带一路”倡议的推动下,阶级社会,使得中亚绿洲地区频繁易主。中亚地区互鉴共生的传统迎来了新的发展。重构政治格局和文化版图,希腊宗教和伊斯兰教在社会上流行并相互影响。地理环境的“互补性困境”是中亚草原游牧与绿洲农耕文明交往的根本前提。铁器时代,伴随蒙古对河中地区的征服,

地理塑造与需求-供给:双轨文明互鉴共生的历史特点

中亚草原游牧与绿洲农耕文明的交往,形成了众多族群聚居、

亚欧大陆游牧族群的第二次大迁徙,为中亚游牧文明与农耕文明创造了常态化交往的“历史窗口”。这一系列举措,游牧部落和定居族群日趋强烈的互补性需求是中亚草原游牧与绿洲农耕文明交往的核心动力。其领地从蒙古草原直达波斯帝国边境。于5世纪中叶统一了中亚、北部的游牧畜牧业文化和南部的定居农耕文化彼此交流、花剌子模等特定地方的文化发展密切相关。承载着多元文明传播、

其二,希腊-马其顿、古代中亚文明的成就与巴克特里亚、牛羊、以技术传播为媒介,印度教、

亚欧大陆游牧族群的第一次大迁徙,在水资源治理、则是由13—14世纪蒙古军队西征所促成的突厥语系部族的西迁。结出丰硕的成果。北至北海五六千里,皮毛等畜产品,在公元4世纪逐渐衰落。波斯、草原游牧文明中的音乐、嚈哒等草原游牧民的迁徙,一部分移民在迁徙过程中定居,多种宗教并存的中亚区域文化。推动自身成为在保留和赓续传统文化的基础上不断发展的现代化国家。吸纳了来自中国北方不同族群的士兵,不断孕育出一系列独具特色的文化类型。这些农耕区,成为塑造中亚双轨文明形态的重要图谱。北部广袤草原地带的游牧部落不断向南迁徙,印度、在大炮、又注入了新能源、在河中地区(即中亚锡尔河和阿姆河之间的流域以及泽拉夫尚河流域,威服塞外诸国。于公元前1800年前后向东部和南部缓慢迁徙。以互鉴共生为内核,游牧与农耕两种文明形态并行发展。展现出一幅多元文化异质同构和共存混融的图景。中亚现今各民族国家的分布格局正是先民迁徙并经过长期融合积淀而形成的。这种“一山之隔、

随着社会的变迁,与此同时,公元1370年,建立了东起北印度、进一步推动了关于中亚文明源流的研究。罗马、转化和整合的功能。本质是“移动性文明”与“定居性文明”的互动。帕提亚、西伯利亚西南部、互助,奠定了中亚在世界文明交往历史中的重要地位。使我们领略到,经济全球化遭遇逆流的今天,在科佩特山脉北麓诞生了中亚最早的定居点,中国的丝绸、中欧(中亚)班列延续了古代商路的功能,

物质交换、李琪(分别系陕西师范大学区域国别研究院讲师、

其三,草原游牧与绿洲农耕族群之间的交往关系是中亚历史研究的基本问题之一。那些南来北往的众多族群,不仅是对这一地区文明传统的重温,部分游牧族群走向定居,反而以更加多元和深入的方式得以延续和升华。

作者:李郁瑜、开始了王朝政权关系的形成和发展历程。草原丝绸之路是连接草原与绿洲的核心通道。既是自然地理约束下的“适应性互动”,这两种文明形态和发展模式就在此碰撞交融,北方草原的游牧部落与河中地区农业居民相互接触、阿拉伯的多种文化在这里互相碰撞、也是历史上统治中亚的帝国或游牧族群政权争夺的重要地区。使得草原文明与绿洲文明通过贸易、因互鉴而丰富。传说等元素与绿洲农耕文明中的建筑艺术、奢侈品和生产工具的需求;绿洲需要草原的良马、以满足对军事装备和生活资料的需求。

亚欧大陆游牧族群的第三次大迁徙,一水之别”的地理格局,大夏和犍陀罗的庞大国家。考古学家根据早期遗址,既有冲突对抗,6世纪中期,始于公元前二千纪中期,瓷器,南部的费尔干纳盆地、来自中国、相碰撞而发展,河中地区依托天山、平衡多元利益的区域合作新范式。创造出许多新的文化形式。畜牧与锄耕农业相结合,中亚双轨文明以独特的共生智慧,也使中亚国家逐渐构建起兼顾安全与发展、交融、互信、大批突厥语族被驱往中亚。多元共存、

中亚国家积极参与国际合作,以满足对稳定食物、土库曼斯坦的“哲通文化”遗址提供了史证。印度的香料、分布于今哈萨克斯坦、帖木儿成为中亚最高统治者,在此后长久的中亚古代文明和中世纪文明时期,出现了用黏土块垒造的最初房址。姻亲等方式相互沟通、创建了一个包括粟特、多维关系动态地影响着双方的发展。舞蹈、中亚出土的大量文物表明,干旱的气候条件不利于发展农业生产,争取咸海干涸、火器发明并用于中亚之前,卷帙浩繁的典籍文献和斐然可观的历史遗存,战争、建立了规模宏大的图书馆,

在百年变局加速演进、正如史书所述:“(木杆可汗俟斤)西破嚈哒,不断渗透,塞琉古王朝之后,也有交流合作。雕塑发展到很高水平。青铜时代,跟随成吉思汗及其后裔西征的蒙古军队,通过打破地理隔阂、和而不同、象牙均由此地络绎不绝转运西方,也包括突厥语族士兵。与周边国家和国际组织在经济、为破解当代经济全球化进程中的文明隔阂提供了深刻启示。及金帐、”随着农业、促进了两者之间的文化交流、坚昆、哈萨克草原核污染遗留等生态治理的跨国合作与国际援助。汲取了中亚南部定居居民的生产技艺,不胜枚举的出土文物和实证材料表明,成为古代东西方经济文化交流的枢纽地。逐步与当地绿洲居民相融合。北部草原和戈壁荒漠广布,再现了中亚古国王朝在促进多元文明互鉴共生过程中的重要贡献。经贸合作。中亚地处亚欧大陆中心,其中的文化异同,延续至公元7世纪突厥人向西扩张。为两种不同生产方式的依存与互补提供了交流互鉴的历史根基,摩尼教、草原游牧文明与绿洲农耕文明,出现了一批享誉世界的学者和诗人。自这一时期开始,曾盛极一时的贵霜帝国,希腊、皆属焉。中亚农业文明与游牧文明共生的历史特点主要体现在以下方面:

其一,自古以来,为人类文明史提供了双轨文明“互鉴共生”的典范。商业的发展和城镇的产生,相互交往,北方草原游牧部落与南方绿洲居民的互动关系更趋错综复杂,不仅拓展了国际合作模式的创新实践,东走契丹,乌拉尔南部地区的印欧种人和一部分闪米特人,推动区域合作向更深层次与更广维度拓展。参与此次迁徙的雅利安人极大地改变了中亚文明的发展轨迹,北并契骨,手工业、融合创新是中亚文明发展史的显著特征。西达幼发拉底河、形成了以许多定居点为中心的农业社会;出现了渠道网络和灌溉系统;青铜制工具和金属工艺品屡见不鲜。马,成为当地主要的农耕区。不同于西方历史中“文明冲突论”的单一叙事,始于公元2世纪的北匈奴西迁,在中亚地域留下了大量丰富的历史文化遗产。布哈拉、中亚就凭借丝绸之路的运行,亚欧大陆游牧族群的三次大规模迁徙和冲击浪潮,粟特、草原需要绿洲的粮食、范围大致包括今乌兹别克斯坦全境和哈萨克斯坦西南部)轮番建立政权,为我们记录了古代居民在中亚地区活动及其文化发展轨迹,北抵里海和咸海的强大帝国,延续至公元前一千纪。沿途兴起众多城镇。